デパートの名前でみるルーツとパターン

デパートの名前には大まかなパターンがある。名前があらわすデパートのルーツを探る。

デパートの名前で見るルーツ

高島屋、松坂屋、松屋、岩田屋、天満屋。

これらのデパートに共通することがある。それは名前の最後に「屋」がついていること。

「~屋」が名前の最後につくデパートはほとんどが呉服店を発祥としている。上に挙げたデパートも江戸時代の呉服店が祖業。このようにデパートの名前にはパターンやルーツを探るためのヒントがある。デパートの名前を4つのパターンに分けてそのルーツを見る。

人名

創業者や家の名前を由来とするパターン

創業者の姓名を名前の由来とするデパートは多い。

たとえば伊勢丹。もともとは伊勢屋丹治呉服店という店名で、創業者は小菅丹治。

「伊勢屋」という呉服店で奉公していた小菅丹治がのれん分けをしたときに自分の名前をつけて「伊勢屋丹治呉服店」とした。それがのちに略されて、現在の伊勢丹につながっている。

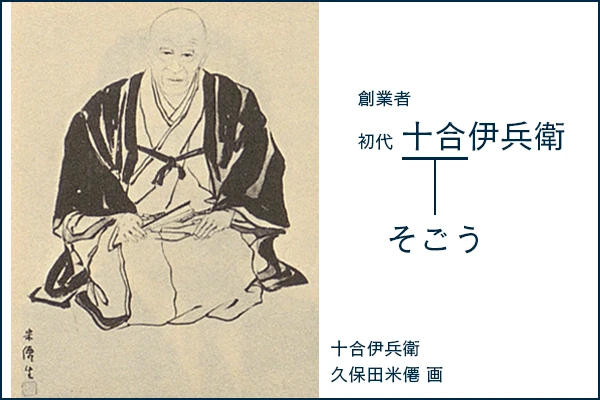

大手百貨店ではそごう(店祖の十合伊兵衛が由来)などがこのパターンにあたる。

地名

創業地や出身地を由来とするパターン

創業の地やかかわりの深い地名を名前に付けたデパート。

たとえば高島屋の「高島」は近江国高島郡、現在の滋賀県高島市を由来にしている。

創業者飯田新七の義父の出身地が同地で義父の営んでいた米屋「高島屋」の名をもらい開いた呉服店が現在の高島屋につながっている。

他の大手百貨店では松坂屋がこのパターン。名前の由来となった上野広小路の呉服店「松坂屋」という屋号は店を開いた太田利兵衛の出身地、三重県松阪市の地名に由来している。

商号

シンボルや商標を由来にするパターン

商号やシンボル、マークの名前をデパートの名前にしたパターン。

大丸は大の字を丸で囲んだ商号を使用している。これは創業地京都の大文字焼きが由来になっており、もともと大文字屋という呉服店であった。大を丸で囲む商号を使用するうちに大丸の名が定着してゆき、広く使われるようになった。北海道の丸井今井百貨店や三重県の松菱百貨店などもこのパターンにあたる。特に「~丸」「丸~」というデパートは丸で囲んだシンボルを由来にしていることが多い。

鉄道会社の名前

電鉄系百貨店のほとんどがあてはまる

親会社の鉄道会社を名前にしているパターン。

これは電鉄系百貨店のほぼ全てが該当する。阪急百貨店、近鉄百貨店、京王百貨店や小田急百貨店はルーツである鉄道会社の名前を使用している。電鉄系百貨店でありながら、鉄道会社の名前を使用していないのはJR東日本が展開するグランデュオのみだ。国内の大手私鉄でデパートを展開していないのは東京メトロ、西武鉄道、相模鉄道、南海電鉄、西日本鉄道の5社。

デパートの多くはこの4パターンに当てはまる名前だが、パターンにはまらないデパートも少なくない。

大手や地元のなじみあるデパートにもその名前にはルーツが隠されている。名前に注目してデパートを見てみるのも面白いかもしれない。

この百貨店についてもっと知る

シリーズ記事

最新記事

もっと知る百貨店

呉服系百貨店

呉服店をルーツに持つ百貨店。江戸時代に着物や反物を取り扱っていた商人から近代に百貨店へと発展した。代表例に三越伊勢丹、大丸松坂屋、高島屋など。

電鉄系百貨店

鉄道会社をルーツに持つ百貨店。昭和初期、駅の集客力に気づいた鉄道会社は駅前の敷地に百貨店を展開した。世界で初めて鉄道会社が展開した百貨店が阪急百貨店。そのほかに阪神百貨店、近鉄百貨店、東急百貨店、東武百貨店などがあたる。ターミナルデパートとも。

大手百貨店

地域を跨いで全国に展開する百貨店。大手5社とも。三越伊勢丹、大丸松坂屋、高島屋、阪急阪神百貨店、そごう西武の5社。